养老机器人的能与不能

➤养老机器人的事故责任认定可按照辅助照护、完全自主照护等不同自动化场景进行区分。但后者尚在研发阶段,相关责任认定争议较大

➤目前落地的养老机器人都需要人类辅助操作且聚焦实现单项功能。这是由包括养老机器人在内的具身智能的环境感知水平决定的,相关技术有待创新突破

➤即便养老机器人正从“功能实现”向“体验优化”转型,科技的终极价值,仍在于守护人性的温度

文 |《瞭望》新闻周刊记者 魏雨虹

机器人养老的时代仿佛呼之欲出——前不久,国际电工委员会(IEC)正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准,为各类养老机器人产品设计、制造、测试和认证等提供基准。

近年,由于人工智能(AI)迅猛发展、社会老龄化程度加深,养老机器人正加速落地。在全国一些社区、养老院、家庭,各款养老机器人小范围“上岗”,实现送餐送药、辅助行走、健康监测等多种功能。

据前瞻产业研究院数据,2024年我国养老机器人市场规模已达79亿元,预计2029年将增至159亿元。

机器人养老真的靠谱吗?法律法规、行业标准等能否确保其应用安全?养老机器人能多大程度缓解日益加剧的照料压力?未来养老能否“外包”给机器人?亲属子女和其他看护者又该如何履行照护责任?

能让养老机器人担责吗

我国人口老龄化进程加速,养老服务需求愈发凸显。国家统计局数据显示,截至2024年底,中国60岁以上人口已超3亿,占比22%;65岁以上人口超2亿,占比超15%。

面向积极应对人口老龄化国家战略的迫切要求,中共中央、国务院今年1月发布关于深化养老服务改革发展的意见,明确提出加快养老科技和信息化发展应用。

养老机器人集成人工智能、机械工程、传感器技术等诸多领域先进成果,作为新兴解决方案之一脱颖而出。但养老机器人尚未实现大规模生产应用。特别是其针对用户普遍关心的两大问题——如何确保其应用安全,以及发生事故责任如何划分,仍缺乏标准化应对策略和法律约束。

马上消费人工智能研究院邓伟洪教授等受访专家告诉本刊记者,国际电工委员会(IEC)近期发布了由我国牵头制定的养老机器人国际标准《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》,该标准有利于养老机器人品质提升、维护市场秩序,但在养老机器人设备安全、功能安全、应急处理、隐私安全等方面仍待进一步规范。

一方面需规范养老机器人安全应用,另一方面,万一出现故障伤了老人谁来负责,也是业界争论焦点。

受访专家认为,可将养老机器人事故责任认定,按辅助照护、完全自主照护等不同自动化场景进行区分。

在辅助照护场景下,北京大学医学人文学院医学伦理与法律学系副教授刘瑞爽等专家认为,按照我国产品质量法等现有法律,事故原因是产品设计、生产、部署等存在不合理缺陷的,相关方应该承担产品责任;事故原因是产品使用不当的,由家属、护工或使用者本人承担相应责任;对于通信故障等具体事故,则需据情判定通信服务商等相关方是否负有责任。

清华大学人工智能国际治理研究院副院长梁正、中国社会科学院文化发展促进中心研究员段伟文建议,针对养老机器人等AI产品建立保险机制,以平衡产品创新和责任分担。“生产厂家经过大量测试确保产品安全,同时发现部分极小概率风险的情况下,需充分披露风险和其发生概率,并考虑通过保险机制,由保险公司承担事故赔偿责任。”梁正说。

由于能够实现完全自主照护的养老机器人尚在研发阶段,相关责任认定争议较大。

有观点认为,由于AI具有一定的道德自主选择和技术独立发展的特质,应由AI提供者、部署者等承担无过错责任,即不论有没有过错,都要对消费者的受损害负责。

与之相对,也有观点认为这样认定责任会抑制AI创新,主张践行过错责任原则,即由消费者举证上述相关方存在过错及其他侵权要件后再判定责任。这一主张势必导致消费者举证难度过大,乃至举证不能,又不利于消费者权益保护。

在刘瑞爽看来,不论适用何种传统归责原则,现行法律都难以完全适配高自主性的AI,“AI的责任归属是亟待立法解决的问题。”

他介绍说,有一种更加“前卫”的观点:赋予高自主性的AI法律主体地位,由AI承担其过错导致的责任,具体方式可以是通过嵌入惩罚性算法,增加其实现预期目的负担等,引导AI“重视”事故,实现自我“纠错”。

但在梁正看来,养老机器人等AI产品事故的最终责任,“不能够由机器来承担”。梁正表示,无论AI发展到何种高度,在关乎人类生命健康的决策上,都应该仅仅让其给出方案建议,由人来最终决策,并由人按照具体责任归属承担相应责任。

段伟文的态度是,随着AI深度发展,需要建立更加完善的人机协作机制,特别是要明确在一些涉及人类生命健康的场景中,不能让AI替代人类进行最终决策,人类需要复核AI给出的方案。

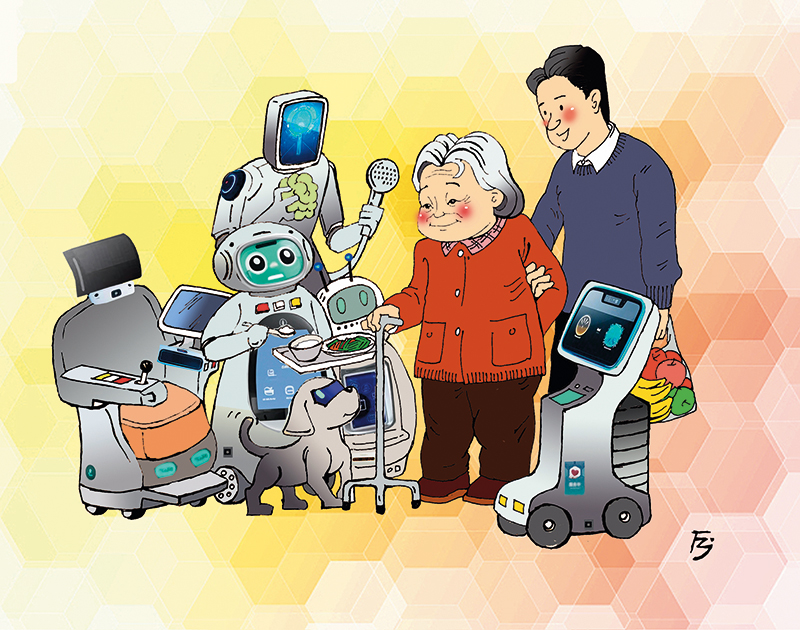

养老新“机”遇 房子剑图

它的“身脑”都不够强

当前对养老机器人等AI产品的法律主体地位存在不同看法,而产业现实是,养老机器人目前尚处于发展初期,距离想象中的“行动自如、功能齐全”仍有较大差距。

据了解,目前不同功能的养老机器人已在北京、杭州、深圳、重庆等地“上岗”,比如喂饭机器人照护失能老人进食,智能捕捉老人嘴部变化持续或停止喂食,洗浴机器人帮助卧床瘫痪老人洗澡,降低老人在浴室摔倒的风险,下肢助行器、行走辅助机器人等康复机器人辅助失能老人恢复行动能力,陪伴机器人可与老人情感互动、娱乐陪伴等,这些养老机器人都需要人类辅助操作且聚焦实现单项功能。

这是由包括养老机器人在内的具身智能的环境感知水平决定的,相关技术有待创新突破。

邓伟洪介绍,行业共识是,具身智能与“小脑”相关的运动控制能力已基本成熟,所以人们可以看到很多机器人舞蹈和翻筋斗等的展示,但其与“大脑”相关的环境感知能力不足,这是养老机器人在居家服务场景中的最大短板。

“环境感知能力不足,导致其难以通过感知能力和运动能力的协同实现自主运动,需要人类遥控操作。同时,只有环境感知能力提升,机器人整体运动的安全性和稳定性才会增强,目前时有发生的机器人意外摔倒等情况才会减少。”邓伟洪说。

梁正表示,养老机器人面对的家居生活场景复杂多样,对机器人的环境感知和适应能力提出很高要求。目前,实现喂饭等单项功能的养老机器人先行落地,因为现有技术水平更能满足简化的应用场景。

在邓伟洪看来,提升环境感知能力基础上,养老机器人的手部精细操作能力、关节电机能量密度等也是未来的发展重点。“家务护理对种类繁多的精细手部动作要求很高,需要机器人抱扶老人、取放餐具、叠放衣物等,目前养老机器人手部的灵巧程度,还不足以支撑其自主完成这些操作。另外,抱扶失能老人并让其感到舒适,需要上百斤的力量和灵活的姿势调整,为达到这个目标,养老机器人的关节电机能量密度和触觉反馈还需增强。”

进化养老机器人“大脑”的挑战,在于所需训练数据海量、复杂,采集难度大。

据了解,养老机器人等具身智能涉及三维空间的行为动作,需要视觉、触觉、运动轨迹等训练数据,所需训练数据种类、数量远超DeepSeek等语言智能。

“采集足够多真实世界行为动作数据训练具身智能模型,难度高,成本大。人类的手经过几次尝试就可以端起各种类型的杯子,而机械手经过上百万次尝试也难以适应。让机器具有人类的小样本学习能力,是人工智能界长期以来的追求。期待新一轮技术发展能够突破这个瓶颈。”邓伟洪说。

坚持“辅助不替代”

养老机器人的发展突破,不代表人类在养老照护中的缺位。恰恰相反,未来将形成机器人、专业护工和家属互补的三角协作照护模式。

邓伟洪说,机器人将成为精准化、标准化服务的执行者,实现7×24小时健康数据追踪,完成翻身、喂药等重复性工作。专业护工会成为个性化照护方案的设计师,根据经验评估老人需求,制定个性化照护计划,进而与老人建立深度信任关系,同时护工还可监督机器人服务质效,处理复杂护理场景等。

邓伟洪特别提示,亲人是情感维系的不可替代者。家属能够让老人体会到家的温暖,并需要做出重大医疗决策,整合资源和监督照护质量,保障老人获得高水平照护。

“95后”邹女士在北京工作,父母长年生活在西安。在她看来,养老机器人可以代替自己承担一些重复性、重体力劳动,但照护父母却不能用“劳动”“工作”来定义和看待。“我的陪伴给父母带来情感慰藉,是AI工具无法替代的。对我自己来说,关怀、照护父母也带给我情感滋养,这是我拥有的无可替代的生命体验。”邹女士说,如果父母愿意,她不排斥借助养老机器人便利其老年生活,但更会同步筹划自己对父母的照护。

受访专家认为,由于缺乏真实的生命体验和情感交流,机器人只能替代日常照料的小部分基础功能,远不能与老人形成情感共鸣。因此,需明确养老机器人对人类“辅助不替代”的原则。即便养老机器人正从“功能实现”向“体验优化”转型,科技的终极价值,仍在于守护人性的温度。

事实上,在养老机器人等为代表的AI“无所不能”“势不可当”的当下,已有越来越多人认识到,在内心、情感、情绪等领域,人类互相无可替代。

作家麦家告诉本刊记者,DeepSeek能够通过技术完成写作的“95%”,但有“1%”是它始终达不到的。因为文学创作不是“手艺活”,其关乎心灵表达。人类的情绪就像天上的浮云瞬息万变、丰富多彩,机器难以捕捉。而机器所不能及的“1%”恰恰是写作的意义。“它是最终的山巅,需要人类自己去攀登。”麦家说。

当仿生手臂轻柔地为老人调整靠枕,当电子眼精准捕捉到血压的细微波动,当算法编织出体贴的问候时,我们见证着科技对人类衰老最温柔的介入,同时也正在触及和觉知着更为深刻的哲学命题:当工具理性无限趋近人性温度时,是在拓展人性的边界,还是消解存在的本质?

纵使语音系统可以模拟上千种对话场景、机械手臂能完成大量复杂动作,但这些由0与1构建的服务,始终缺少人类指尖颤抖传递的温度。

技术的终极善意,不是为了创造完美的替代品,而在扩展人机共生的伦理空间。当中国主导的国际标准成为全球养老产业的“通用语言”,推进的不仅是技术的引领,也是一场关于“如何尊严老去”的文明重构。

在人类与衰老的相伴相随中,那些永恒不变的情感——亲人、照护者与我们老去时的情感交流、情绪互动,会传递给彼此不可或缺的生命能量,温暖和点亮彼此的人生。□