勇担使命 向海图强

中国海洋大学校长张峻峰

➤以科技发展、国家战略需求为牵引,优化学科专业设置调整机制,超常布局急需学科专业,推动海洋科学、水产学科迈向世界顶尖,布局深海深地、智能制造、人工智能、生命健康等前沿领域学科专业

➤在推进海洋科技攻关的同时,同步探索“以研促教、以产育人”的融合路径,将科研资源、产业需求转化为教育要素,形成“科技攻关反哺人才培养、人才成长支撑科技突破”的良性循环

文 |《瞭望》新闻周刊记者 岳栋

1924年,时值“五四运动”力促青岛主权收回、社会各界形成在青岛设立大学强烈共识之际,中国海洋大学的前身——私立青岛大学应运而生,开启了国人在齐鲁大地创办第一所本科起点现代大学的崭新篇章,也开启了中国现代海洋高等教育孕育发展壮大的光辉历程。

一百年来,中国海洋大学持续秉承“教授高深学术,养成硕学宏材,应国家需要”的创校宗旨,发展成为学科门类齐全、海洋和水产学科特色显著的教育部直属重点综合性大学,引领推动我国海洋高等教育创新发展,为国家教育事业、海洋事业作出不可替代的历史贡献。

中国海洋大学校长张峻峰在接受《瞭望》新闻周刊记者采访时表示:“在建校百年基础上,学校坚持更高站位、更大格局、更宽视野、更强担当,将一流大学建设和高站位服务国家战略需求深度融合,奋力答好‘教育强国,海大何为’‘海洋强国,海大何为’的时代答卷。”

将海洋人才培养置于国家战略坐标系

《瞭望》:新时代海洋人才需求给高校人才培养带来哪些新要求与挑战?学校在学科布局和育人模式上做了哪些调整与创新?

张峻峰:当前,国家对海洋领域人才的需求呈现三个显著特征:一是高精尖人才需求迫切。在深海探测、海洋装备、蓝色碳汇等战略性领域与关键核心技术方面,急需一批具有原始创新能力的战略科学家和卓越工程师。二是复合型能力至关重要。现代海洋产业融合发展趋势下,既精通海洋科学专业知识、又具有卓越治理能力的多学科交叉复合型人才,正成为促进海洋产业转型升级的中坚力量。三是国际化素养成为核心竞争力。随着我国在全球海洋治理中的参与度不断提升,兼具专业功底与国际视野、通晓国际规则与跨文化沟通的国际化人才,正成为服务国家战略的重要支撑。

响应国家需求,学校完善学科设置调整机制和人才培养模式,打造具有鲜明特色的教育、科技、人才融合发展的“海大模式”。

学校学科体系以海洋为线索,贯通理、工、农、医、文、经、管、法、历史、教育等学科门类,涵盖海洋科学、海洋工程、海洋技术、海洋治理等各领域,具有明显的综合性、战略性、前沿性、交叉性特征。同时,以科技发展、国家战略需求为牵引,优化学科专业设置调整机制,超常布局急需学科专业,推动海洋科学、水产学科迈向世界顶尖,布局深海深地、智能制造、人工智能、生命健康等前沿领域学科专业,建设学科管理系统,实施常态化智能化监测,完善与国家部委、行业产业的定期沟通机制,强化学科建设战略咨询。深入实施新时代蓝色梦想学科珠峰计划,通过“特色登顶、生命提升、工科跨越、文科繁荣、基础夯实、交叉突破”六大举措,打造新时代学科珠峰体系,有力支撑原创性、引领性海洋科技攻关和优秀海洋人才自主培养。

人才培养方面,学校深入实施新时代蓝色梦想宏才培育计划,坚持“以蓝色梦想为引领,以通识教育与专业教育有机融合为支撑,以跨学科能力、国际胜任力培养为方向,以创新思维培养为核心”的“1221”人才培养理念,推进人才培养全面升级。

一是优化新时代创新人才培养体系。强调“知识传授”和“智识赋能”并重,实施有限条件自主选课制、有组织交叉复合培养制、学业与毕业专业识别确认制,深化产教融合、科教融汇、文教融铸、中外融通,将人工智能深度融入教育教学全过程,保障学生全面发展、个性成长。

二是打造新时代海洋拔尖人才培养矩阵。聚焦海洋科学、智慧水产、海洋生命、海洋工程与技术、海洋治理等方向,统筹基础学科拔尖学生培养基地、涉外法治人才培养基地,建立崇本学院、未来海洋学院、卓越工程师学院、未来技术学院等人才培养“示范区”,为拔尖人才成长提供多元平台。

三是升级新时代海洋拔尖人才培养方案。新组建“蓝梦拔尖人才实验班”,系统推进海洋拔尖人才培养体制创新、方法创新、路径创新。加强荣誉学院、特色学院、专业学院协同联动,系统构建跨学科的大海洋知识体系、文理融合的通识教育体系、进阶式的创新能力培养体系、多层次的国际胜任力提升体系;实施本博贯通、科产教协同培养,让学生到一流平台、跟随一流团队进行探索,完善知识结构、培养创新思维、增长能力本领,为成长为未来海洋事业的领军人才奠定坚实基础。

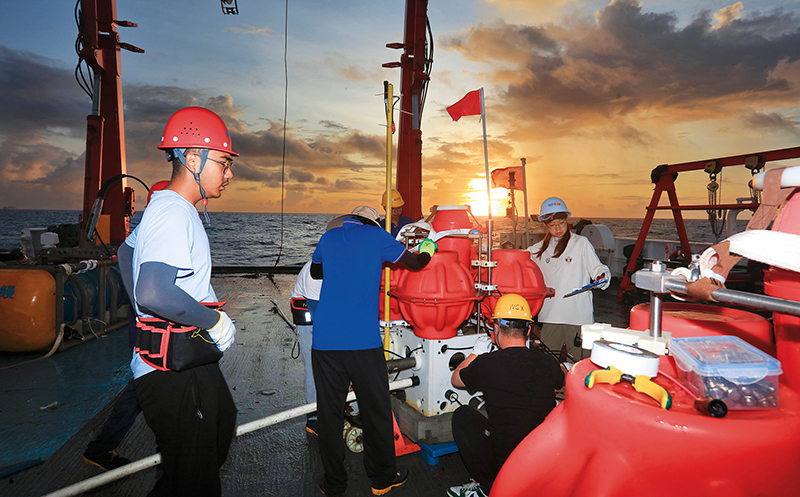

学生在执行海上科考任务期间检查设备准备布放(2025 年 7 月摄) 中国海洋大学供图

海洋科技攻关与产学研融合双轮驱动

《瞭望》:学校如何推进海洋科技攻关并取得显著成果?

张峻峰:学校坚持把服务国家作为最高追求,始终紧扣“四个面向”开展海洋科技攻关,聚焦海洋安全、粮食安全、能源安全和人民生命健康等国家重大战略需求持续加强有组织科研,谋划实施“透明海洋”“蓝色粮仓”“蓝色药库”等一批重大科技计划,打造海洋科学研究的“海大学派”。

强化顶层设计,构建科研攻关体系。学校系统实施四大行动:科技前沿突破引领行动,凝练重大关键科学问题,开展海洋领域跨学科交叉研究;关键技术创新攻关行动,瞄准海洋领域“卡脖子”问题,将基础研究创新转化为关键核心技术攻关能力;科研平台提质增效行动,加强国家级引领、推进省部级支撑、致力于校级交叉培育,完善海洋科研平台体系;成果转化赋能发展行动,聚焦经济社会发展需求,精准衔接创新链与产业链,推动原创性科技成果转化,形成“理论创新—技术突破—产业应用”一体化格局。

聚焦重点领域,实现多维度突破。学校通过体系化攻关,取得一系列原始创新与关键技术突破。例如,面向海洋安全,构建国际规模最大的区域海洋观测系统“南海立体观测网”,研发了南海首个区域海洋大模型“神针”大模型,实现了南海复杂海洋环境的快速智能预报;面向粮食安全,建立国际首个水产动物全基因组选育平台,构建国际上最大的水产养殖动物精准营养数据库,发起研制并设计我国首座全潜式深远海养殖网箱“深蓝1号”,实现温暖海域养殖三文鱼的世界级突破;面向深海开发,完成全球首次6000米级深海采矿试验,实现深海采矿关键技术突破;面向健康中国建设,建立国际首个海洋特征糖库,多种海洋创新药物应用于临床,驱动海洋生物医药产业蓬勃发展。

21世纪以来,学校累计主持获得国家技术发明奖一等奖1项、二等奖3项,国家自然科学奖二等奖2项,国家科学技术进步奖二等奖12项。

《瞭望》:学校如何通过产学研融合实践,培养具有竞争力的高水平人才?

张峻峰:科技攻关与人才培养是推动海洋事业发展的“双引擎”。学校在推进海洋科技攻关的同时,同步探索“以研促教、以产育人”融合路径,将科研资源、产业需求转化为教育要素,形成“科技攻关反哺人才培养、人才成长支撑科技突破”的良性循环。

第一,将科研、产业资源转化为育人要素。学校聚焦培养驾驭未来海洋科技创新、产业发展、事务管理的高素质人才,推进教育教学关键要素改革。创新课程体系。设置新生研讨课、学科前沿课、跨学科创新课等科教融汇课程,鼓励学科带头人、知名教授、重点课题负责人根据前沿科学研究成果开设课程;聘请高新企业人员为学生开设产业前沿等课程,让学生了解产业发展与社会需求。培养创新实践能力。为学生设计“基础—综合—创新”三级实践项目,把科学问题、产业实际问题转化为学生研究发展项目、毕业论文(设计)等,将学生参与科研项目、产业项目作为培养的重要环节。学校建立本科生科研导师、产业导师制度,将学校高水平科学研究平台,包括校内全国重点实验室、省部级实验室、工程中心等面向本科生开放,指导学生早进团队、早接触平台,早参与高水平科研项目,扩宽视野、提升能力;在工科领域,探索校企双导师制,构建高质量校企联合育人共同体。

第二,打造科教、产教协同育人新模式。学校成立卓越工程师学院,打造“教育—实践—再教育”的创新人才联合培养基地,与崂山国家实验室、中国东方电气集团等单位深度融合,聚焦国家急需领域重大需求,培养高素质应用型、复合型、创新型卓越工程师。学校充分发挥特色学科综合优势和办学特色,汇聚高校、科研院所、企业、行业协会等优质资源和科研力量,牵头建设山东现代海洋高等教育共同体,联合打造科教产融合发展新平台,牵头组建全国新农科水产教育联盟,共享专业建设经验和科技成果。创办三亚海洋研究院,以解决海洋关键核心问题为导向,构建理工融合的全新课程体系,打造产教融合的陆海空一体化实训平台,探索科教、产教协同的复合应用人才培养模式。

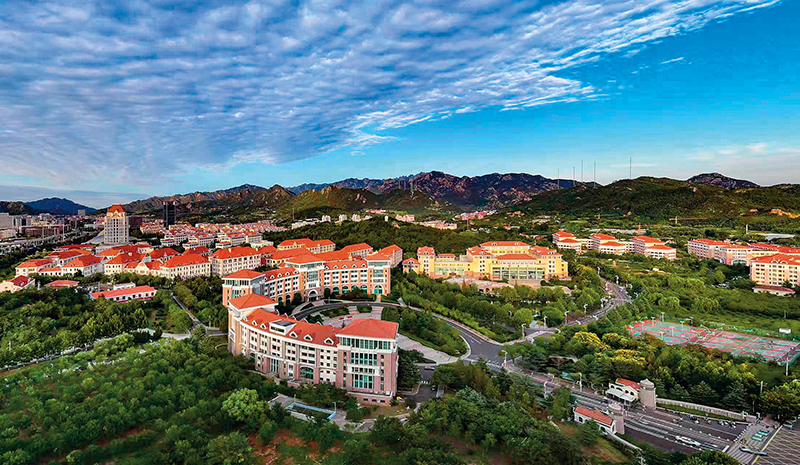

中国海洋大学崂山校区全貌(2025 年 9 月 17 日摄) 中国海洋大学供图

筑牢“谋海济国”思想基石

《瞭望》:面对教育强国、海洋强国建设的任务要求,学校如何通过教育教学提升新时代思想政治教育的水平?

张峻峰:围绕落实立德树人根本任务,学校坚持红色铸魂、蓝色筑梦,构建特色“大思政”育人体系,推进学校思想政治教育工作守正创新,汇聚形成强大思政引领力。

高站位谋划思政育人布局。出台《推进落实“时代新人铸魂工程”的实施方案》,深入推进红色基因传承行动和蓝色梦想涵育行动,构建“党建+思政”双轮驱动模式,筑牢学生全面发展的思想根基,培育学生投身海洋事业的蓝色梦想。

高质量构建思政工作体系。深入实施学生思政工作“623”工程,系统化推进落实筑梦奋进行动、教育管理融通行动、课堂家校联动行动、队伍建设提升行动、责任传导贯通行动、重点任务突破行动6项重点行动和23个提升点;贯通第一课堂和第二课堂,形成“家庭—学校—社会”协同育人机制,强化理论武装、课程育人、文化育人、实践育人、网络育人,统筹队伍建设、资源汇聚、力量整合,将思政教育贯穿教育教学全过程。

高水平打造思政工作品牌。打造“海洋特色思政案例库”和“行走的课堂”特色思政教育品牌,“东方红”系列海洋综合科考实习船队海洋教育实践体验基地入选全国高校综合性教育实践体验基地;“树人立新,谋海济国——推动以课程思政为核心的涉海通识教育系列课程建设”项目入选教育部高校思想政治工作精品项目;推出全国首部展现海洋科学家风范的院线电影《逐浪之文圣常》;学校入选全国高校示范“一站式”学生社区,管理学院入选教育强国建设三年行动计划立德树人机制综合改革试点院系。

《瞭望》:学校如何加强一流师资队伍建设?

张峻峰:教师是推动教育教学和科学研究的关键力量。学校始终牢固树立“强教必先强师”理念,深入实施人才强校战略,把师资队伍建设作为基础性战略性工作来抓。

强化党管人才,构建完善有力的人才工作机制。成立人才工作领导小组,制定专项规划,加强一流师资队伍建设顶层设计;深入推进教育家精神铸魂行动,加强师德师风建设,挖掘赫崇本、文圣常等“海大大先生”先进事迹,涵育形成“海大大先生”精神,引导激励广大教师争做新时代“四有”好老师。

坚持引育并举,构建系统完备的教师队伍引育体系。建立了系统、完备的人才工程体系,引育了一批战略科学家、科技领军人才和优秀青年人才;持续完善“杰出学科带头人+国际知名学者+精干学术团队”的团队建设组织模式,实施创新交叉团队培育计划,形成了25个国家级创新团队。

强化分类评价,深化教师评价机制改革。立足学科和岗位特点,按类别制订教师系列职称申报条件;突出育人导向,强化学生工作和教学效果要求;突出质量导向,强化代表作和同行专家评价;突出贡献导向,对取得重要突破、解决重大难题、作出重大贡献的教师,可破格参评,不受成果数量限制。实施校长特殊奖励办法,引导激励广大教师服务国家重大战略和经济社会发展需求。□